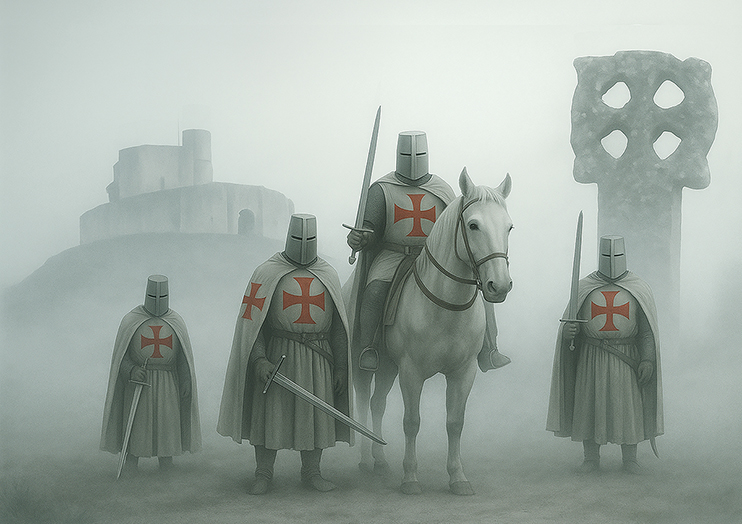

Les Templiers en Normandie. (Éditions Spart © Patrimoine Normand)

Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II exhorte à Clermont la noblesse occidentale à se mettre « en route sous la conduite du Seigneur », afin d’arracher la Terre sainte des mains des « infidèles ». Cet appel précipite, l’année suivante, des milliers de guerriers sur les chemins menant vers Jérusalem, à l’image du duc de Normandie Robert II Courteheuse (1087-1106). Le 14 juillet 1099, ces « croisés », comme on les appellera bien plus tard, s’emparent de la ville, se livrant au passage à un carnage.

Les pèlerins occidentaux affluent désormais en Terre sainte, persuadés d’aller marcher dans les pas du Christ en toute sécurité. Fausse sécurité… Jacques de Vitry, évêque de Saint-Jean-d’Acre (1216-1226), explique dans son Histoire orientale que des « brigands et des ravisseurs infestaient les routes publiques, tendaient des embûches aux voyageurs qui s’avançaient sans défiance, en dépouillaient un grand nombre et en massacraient aussi quelques-uns ». Vers 1120, en réaction à ces périls, neuf chevaliers, menés par Hugues de Payns et Godefroy de Saint-Omer, « renonçant au monde et se consacrant au service du Christ, s’astreignirent par une profession de foi et des vœux solennels, prêtés entre les mains du patriarche de Jérusalem, à défendre les pèlerins contre ces brigands et ces hommes de sang, à protéger les routes publiques, à combattre pour le souverain Roi, en vivant comme des chanoines réguliers dans l’obéissance, la chasteté et sans propriété ».

La société médiévale est traditionnellement divisée en trois ordres : d’abord, ceux qui combattent par les armes, ensuite, ceux qui prient et, enfin, ceux qui travaillent pour nourrir tous les autres. On assiste donc ici à une fusion des deux premiers, dans une paradoxale communauté de guerriers-religieux. « Comme ils n’avaient pas encore d’église qui leur appartint, ni de résidence fixe, ajoute Jacques de Vitry, le seigneur roi [N.D.A. : Baudouin II (1118-1131)] leur accorda pour un temps une petite habitation dans une partie de son palais, auprès du temple du Seigneur. […] Et comme ils eurent dé...

Il vous reste 94 % de cet article à lire.

DOSSIER « Templiers en Normandie » (17 pages) :

DOSSIER « LEs Templiers en Normandie » (17 pages) :

PRATIQUE

|

NOUS SUIVRE

PRATIQUE

|